Autorität, Eindeutigkeit und technische Denkfiguren

Anna Clauß und Ijoma Mangold vermessen die Ambivalenzen politischer Kultur in Deutschland

Von Simon Scharf

Man konnte als Beobachter und Beobachterin des CDU-Kanzlerkandidatenwettstreits in jüngster Zeit schon ins Staunen geraten ob der hochgradig unterschiedlichen Wahrnehmungen und Selbstdarstellungsformen der Handelnden: Während sich Armin Laschet über eine „faire“ Auseinandersetzung freute und Markus Söder offenbar hoch anrechnete, dass dieser ihn nun uneingeschränkt unterstützte, sprach der bayrische Ministerpräsident kurz zuvor noch von „Hinterzimmerentscheidungen“ seitens des CDU-Vorstands und hielt ein flammendes Plädoyer für die Berücksichtigung der Umfragen und die weitgehende Öffnung der Entscheidung für das Partei- und Wahlvolk (was nicht zuletzt seine tatsächliche oder vermeintlich ahnungslos vor sich hergetragene Unkenntnis parteipolitischer Entscheidungsprozesse offenbarte). Flankiert wurde all dies von einer mit unterschiedlicher Dramatik skalierten medialen Berichterstattung, die diesen Konflikt zweier Führungsfiguren als unerbittlichen Kampf mit verheerenden Folgen für die Partei als solche beschrieben, gar das Ende der Volkspartei CDU kommen sahen oder sich die in ihrer Zuspitzung völlig fehlgeleitete Frage stellten, ob nun die Bekämpfung der Pandemie wichtiger sei oder das Klammern an Positionen im politischen „System“. In jedem Fall war der Beobachterposition (mal wieder) eine Fülle von Angriffsflächen der Skandalisierung und Empörung geboten, ein Spiel diverser Narrative, Inszenierungen und Images, die sich systematisch einfügen in das gegenwärtige Feld des Politischen und seiner Abgründe.

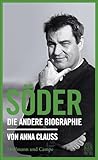

Eingebettet ist diese jüngste Beobachtung nicht zuletzt in die hochgradig spannende (und sich seit Beginn der Pandemie immer häufiger stellende) Frage nach den Umrissen der politischen Figur Markus Söder, die möglicherweise auch Auskunft darüber gibt, in welcher Weise sich das Politikverständnis in Deutschland gerade verschiebt – jedenfalls ist es mindestens bemerkenswert, dass die Popularität des Bayers jüngst in ungeahnte Höhen schnellen konnte und selbst die Kanzlerkandidatur offenbar in Reichweite war, trotz fraktionsinternen Naturgesetzes, dass sich eine Führungsperson der CSU keine Chancen ausrechen kann, die Volkspartei CDU anzuführen und zugleich als Kanzler oder Kanzlerin zu fungieren. Die Spiegel-Journalistin Anna Clauß hat zu diesem „Themenkomplex“ nun eine enorm interessante andere Biografie vorgelegt, die reportagenartig Schlaglichter auf den Politiker Markus Söder wirft, dabei selbst ohne rahmendes Narrativ zu Werke geht und stattdessen die Vielschichtigkeit, das Widersprüchliche und Ambivalente ihres eigenen Blickes zum Grundprinzip des fein und in Zwischentönen hervorragend gearbeiteten Textes macht.

Während der Lektüre drängt sich dabei der Eindruck auf, dass Markus Söder gewissermaßen symptomatisch für einen Figurentypus steht, den die Soziologie in ihren Beschreibungsversuchen spätmoderner Identität als „situativ“, „performativ“ und „flexibel“ bezeichnen würde: Weitgehend unbekannt als „Mensch“ (auch wenn die Differenz Mensch – Politiker/in leicht vereinfachend daherkommt) scheinen sich Söders Fähigkeiten vor allem – genau das war zuletzt auch wieder sichtbar – auf seine Wandelbarkeit und das Chamäleonhafte seiner politischen Handlungen und Überzeugungen zu konzentrieren: Programmatisch von zwei Seiten, der AfD und den Grünen, unter Druck gesetzt, inszeniert sich Söder opportunistisch wahlweise als Umweltaktivist, Feminist, Patriot oder Europäer, redet je nach kurzfristigem Umfrageerfolg von „Asyltourismus“, von den berühmten „Kreuzen in allen Amtsstuben“ oder wird gar zum wichtigsten Gegenspieler des Klimawandels und des Artensterbens. Die zentralen Werkzeuge dieser „Anpassungsfähigkeit“ (Gegner und Gegnerinnen bemühen nicht unverständlicherweise auch den Vorwurf der politischen Austauschbarkeit, der Aushöhlung des konservativen Profils und Unsichtbarkeit aller überhaupt möglichen Überzeugungen) sind, so machen Clauß´ Beobachtungen deutlich, eine Kultur des Statements und der Ankündigung unabhängig von Umsetzung und Nachhaltigkeit sowie der ungemein geschärfte Blick für das eigene Image, die Arbeit an Personalisierung und Wählerresonanz.

Nachhaltig und wirkmächtig ist seit Beginn der Pandemie das Bild eines Markus Söder als „Macher- und Unternehmer-Typ“, dessen autoritäre Implikationen gewissermaßen Hand in Hand gehen mit der Idee permanenter Neuerfindung. Ohne Söder undifferenziert und überemotionalisiert in einer Riege mit Donald Trump zu sehen, fällt doch auf (und diese Richtung schlagen auch Clauß´ Beobachtungen ein), wie Unternehmertum und politisches Handeln mittlerweile eine tragfähige Verbindung eingehen, die auf Wählerinnen und Wähler offenbar überzeugend wirken, wie sich möglicherweise den starken Umfragewerten des bayrischen Ministerpräsidenten entnehmen lässt: Mit markigen, aufgrund ihrer Unschärfe leicht zuzustimmenden Sätzen und Programmen suggeriert Söder die lösungs- und zielorientierte Machbarkeit und fast technisch zu verstehende 0-1-Logik des Politischen, in dessen Verständnis es weniger lange Linien, konzeptuelle Weitsicht oder eine konflikthafte Widersprüchlichkeit der Interessen gibt, sondern Fantasien der Klar- und Reinheit, der Auflösung des Problematischen durch finanziellen Aufwand. So lassen sich vielleicht Unternehmen führen, für politisch per definitionem langwierige, vielschichtige, ambivalente, interessensbezogen unendlich zähe Prozeduren und Praxen der Aushandlung und des Ausgleichs im demokratischen System kann und sollte dies (zumindest, wenn man ein Minimum an politischem Bewusstsein mitbringt) eigentlich nicht gelten.

In einer Zeit allerdings, in der kapitalistische Funktionslogiken der Flexibilität, der Schnelligkeit, Disruption und des Wachstums politische Entscheidungsträger vor sich her treiben, floriert eine Sprache, mit der zum Leidwesen der demokratischen Kultur in Deutschland föderale Strukturen als „Flickenteppich“ diskreditiert, wichtige Entscheidungsprozesse unterschiedlicher politischer Ebenen als „zu langsam“ eingestuft oder parteiinterne Gremienarbeit in ihrer Verzweigtheit und partizipativ organisierten Vielschichtigkeit als „intransparent“, gar „undemokratisch“ gebrandmarkt werden. Hier nimmt die Figur Markus Söder sozusagen nur eine untergeordnet symptomatische, aber eben doch eine Rolle mit enormer Strahlkraft ein.

Diese von Anna Clauß sehr schlaglichtartig, distanziert und kühl beobachtenden Momentaufnahmen sind genau genommen gerade in ihrer Widersprüchlichkeit hinsichtlich der politischen Figur Markus Söder irritierend und beunruhigend: Die Problematik seines Agierens wird dabei gewissermaßen nicht fixierbar auf eine inhaltlich angreifbare Programmatik, sondern mehr auf die Wandelbarkeit und Leerstellenhaftigkeit einer Politik, die Sichtbarkeit, Performanz, Orientierung an der „politischen Großwetterlage“ und Stärke sucht: Ob sich dies dann im Wetteifern um die rigideste Flüchtlingspolitik oder im Engagement für heimische Bienenvölker offenbart, tritt letztlich hinter ein Verständnis der politischen Form zurück, die auch ein zeitgenössisch hochaufgelöstes Bild des Individualismus und der Selbstdarstellung, der Inklusion und Performativität des eigenen Handelns entwirft. Gefährlich wird diese Form da, wo sie in besonders auffälliger Weise Logiken der Ökonomie und der technischen Kybernetik auf ein politisches Grundmodell der Demokratie, das letztlich seiner Komplexität beschnitten wird und fast regressiv zurückschlägt auf einst vorpolitische Denkmodelle der schnellen Lösung, der Affektivität und der Einfachheit mit Blick auf eine Wirklichkeit, deren Vielstimmigkeit benannt, ausagiert und in politische Verfahren implementiert werden muss, um den eigenen Ansprüchen an Demokratie und Interessensausgleich gerechtzuwerden.

Wenn man parallel zu Clauß´ Biografie über Markus Söder die Tagebuchaufzeichnungen des ZEIT-Literaturkritikers Ijoma Mangold (Der innere Stammtisch) liest, so verstärkt sich der eben angesprochene Verdacht einer Art Rückschritt des gegenwärtigen politischen Handelns in zweierlei Richtungen – einerseits mit Blick auf das Verhältnis zum Affekt, andererseits hinsichtlich der sehr omnipräsenten Forderung nach Eindeutigkeiten, nach Wahrheit und entsprechenden Alternativlosigkeiten politischen Handelns. Mangolds feines Gespür für Selbstwidersprüche und Ambivalenzen zielt dabei theoretisch wie anekdotisch sowohl auf die gegenwärtige politische Landschaft (und ihre Vertreterinnen und Vertreter) als solche als auch auf das eigene, häufig als „linksliberal“ titulierte Milieu und deren politische Moral. Auch was diesen Text angeht, suggeriert die vorliegende Rezension eine inhaltliche Stringenz, die die Ausführungen Mangolds im Sinne eines irgendwie gearteten roten Fadens nicht hergeben, stattdessen läuft seine „Programmatik“ sozusagen unterschwellig, manchmal mehr, manchmal weniger explizit mit, während er politische Beobachtungen unterschiedlichster thematischer Couleur vornimmt.

Ausgehend vom Begriff des Stammtischs führt Mangold eine interessante Umdeutung der allgegenwärtigen Rede des „Wir müssen die Ängste und Sorgen der Menschen ernst nehmen“ vor: Die Ausläufer der Politik beginnen für ihn auf einer Art „vegetativen Ebene“ des Affekt- und Instinkthaften, des Unreinen und Unreflektierten mit einem ehernen Ziel: Ausgestattet mit dem Logos, der Sprache und Vernunft, kann die Überwindung, das Hinausgreifen der bzw. über die Ebene des Vegetativen nur über den politischen Diskurs der Rationalität und Interessenartikulation geschehen, die zwar um ihre affektiven Grundlagen weiß, diese aber nicht zum Ziel und Inhalt des Politischen macht, sondern nach neuen Formen der Vernunft sucht. Auch wenn der Autor dies nicht so explizit andeutet, bahnen sich in seinen Aufzeichnungen doch Möglichkeiten an, das von ihm beobachtete Reiz-Reaktions-Schema in aktuellen politischen Diskussionen und die Fluktuation der Meinungen als Tendenz, permanent zu sämtlichen Themen eine Meinung zu haben („Man kann nichts wahrnehmen, ohne sich sofort eine Meinung dazu zu bilden.“) als regressives Moment zu betrachten, als eine „Rückkehr zum Affekt“ im Versuch, diesen als politisches Moment neu zu konfigurieren, ohne eben zu sehen, dass der Affekt gewissermaßen das der Politik Vorgelagerte darstellt, den neu zu bestellenden Grund- und Mutterboden rationaler Politik. Als Ziel seines Textes gibt Ijoma Mangold damit eine Art Losung aus, die auch für gegenwärtige politische Beobachter und Beobachterinnen zur Leitmaxime werden kann: die genaue Differenzierung zwischen all dem Reflexhaften, den Emotionen und Affekten auf der einen Seite, und den politischen Grundüberzeugungen, den konzeptuellen Überzeugungen, die sich dahinter bilden und kondensieren auf der anderen Seite. Im Fokus steht damit eben nicht das Ausblenden von Affektivität und deren Unterdrückung und Verdrängung, sondern die auch psychoanalytisch gesprochen wertvollere, weil produktivere Auseinandersetzung damit um Differenzierung und Unterscheidung willen.

Darüber hinaus lässt Mangold (sehr stark orientiert an Debatten um den Klimawandel) den Konzepten von „Gewissheit“, „Wahrheit“ und „Eindeutigkeit“ im politischen Diskurs eine besondere Bedeutung zukommen, die gerade im Zusammenhang mit der Vehemenz und Rigidität sowohl der Fridays-for-Future-Bewegung („Hört auf die Wissenschaft!“) wie der virologischen Zunft im Rahmen der Corona-Krise (vermeintliche Eindeutigkeit der Zahlen mit Blick auf konkrete, unbezweifelbare Maßnahmen) aktuell werden. Gerade weil sich Politik als Reaktion und Resultat zu einer allgegenwärtigen Nicht-Eindeutigkeit, einer Differenz und Ambivalenz und der Möglichkeit, Welt unterschiedlich beschreiben zu können, verhält, ist die derzeit beobachtbare Rückwendung hin zu Alternativlosigkeiten und Automatismen problematisch und eine eigentlich gänzlich widersprüchliche Bewegung. Mit einem großartigen Satz signalisiert Mangold dabei, dass die Autorität des politischen Systems nicht über die Wahrheitsfrage erzeugt wird, sondern sich im Modus der Demokratie als Ausgleich von und Kommunikation über differente Interessen realisiert: „Das demokratische Prinzip verdient unser Vertrauen nicht, weil es wahrheitsfähig wäre, sondern es wird als formales Verfahren in dem Moment herangezogen, in welchem die Wahrheitsfrage unentscheidbar wird.“ Gerade das so apostrophierte „linksliberale“ Milieu werde nach Mangold stark geleitet von einer Moralisierung und normativen Aufladung politischer Fragestellungen (als bestimmten „Reinheitsfantasien“), die einen „neuen“ (aber prinzipiell eigentlich vor-politischen und uralten) Wahrheitsbegriff in die Diskussion einführen, der zu Begriffen wie „moralischer Notstand“ führt. Das Festhalten an einem und aktive Anwenden eines Toleranzbegriffes, der das Andere erträgt, der anderen Weltsichten cool und mit einer Haltung der Distanz und Ungerührtheit, ja, der Gleichgültigkeit begegnet, fehle Mangold an allen Ecken und Enden. Stattdessen sorgen moralisch hoch aufgeladene Skandalisierungen im Sinne von „XY wird mit dieser Meinung eine Bühne geboten“, „Wasser auf die Mühlen von XY“ oder „Wir müssen Haltung zeigen“ für die systematische Abwehr des Anderen und das Wahrnehmen anderer Weltsichten als der eigenen als Zumutung.

Spannend ist dabei Mangolds Interpretation des Haltungsbegriffs: In vielen Kreisen als positiv konnotierter Inbegriff einer Art Widerständigkeit und politischer Konsequenz dargestellt, betont der Literaturkritiker die Unbeweglichkeit einer „Haltung“, bei der die Stabilisierung des Ichs ohne das Bewusstsein für das Neue, die Selbstkritik, das gänzlich Fremde, Infragestellende im Fokus steht – „spannender als Haltung ist Häutung“ merkt Mangold in luzider Weise an. Auf der Grundlage eines derart verkürzten Begriffs der Haltung, wie er gegenwärtig im Diskurs verwendet wird, wird klar, weshalb sogenannte „Debatten“ aktuell vor allem im Modus der moralischen Schließung vorgetragen werden, wobei die Etikettierung des Anderen (als Rassist, Antisemit, Anti-Demokrat, Rechtsextremist) keine Diskussionseröffnung, sondern das Verbarrikadieren hinter der eigenen, vermeintlich guten und indiskutablen Moral darstellen. Diskussion und Streit werden implizit herabgewürdigt und diskreditiert, man versammelt sich hinter Gewissheitsformeln der Einigkeit und Einheitlichkeit in der Erkenntnis des Guten und Wertvollen. Einzig die binäre Streitlogik der Zwei-Seiten-Polarisierung im Sinne der Freund-Feind-Logik, der Nicht-Ich-Ich- und 0-1-Systematik scheint im Zeitalter der Kybernetik noch zu funktionieren und bringt Reduktionen von Komplexität hervor, die das politische System der Demokratie auf Dauer erheblich beschädigen werden.

Auch in diesem Sinne wirkt Mangolds Text wie eine Art Erinnerungs- und Gedenkschrift an eine Form des politischen Denkens, die – ohne in kulturpessimistische Agonie zu verfallen – ihre besten Zeiten womöglich hinter sich hat, wie Anna Clauß´ symptomatische Annäherung an Markus Söder, aber damit immer auch an Verständnisweisen des Politischen in Form der Wählerresonanz, eindrucksvoll unter Beweis stellt.

|

||||